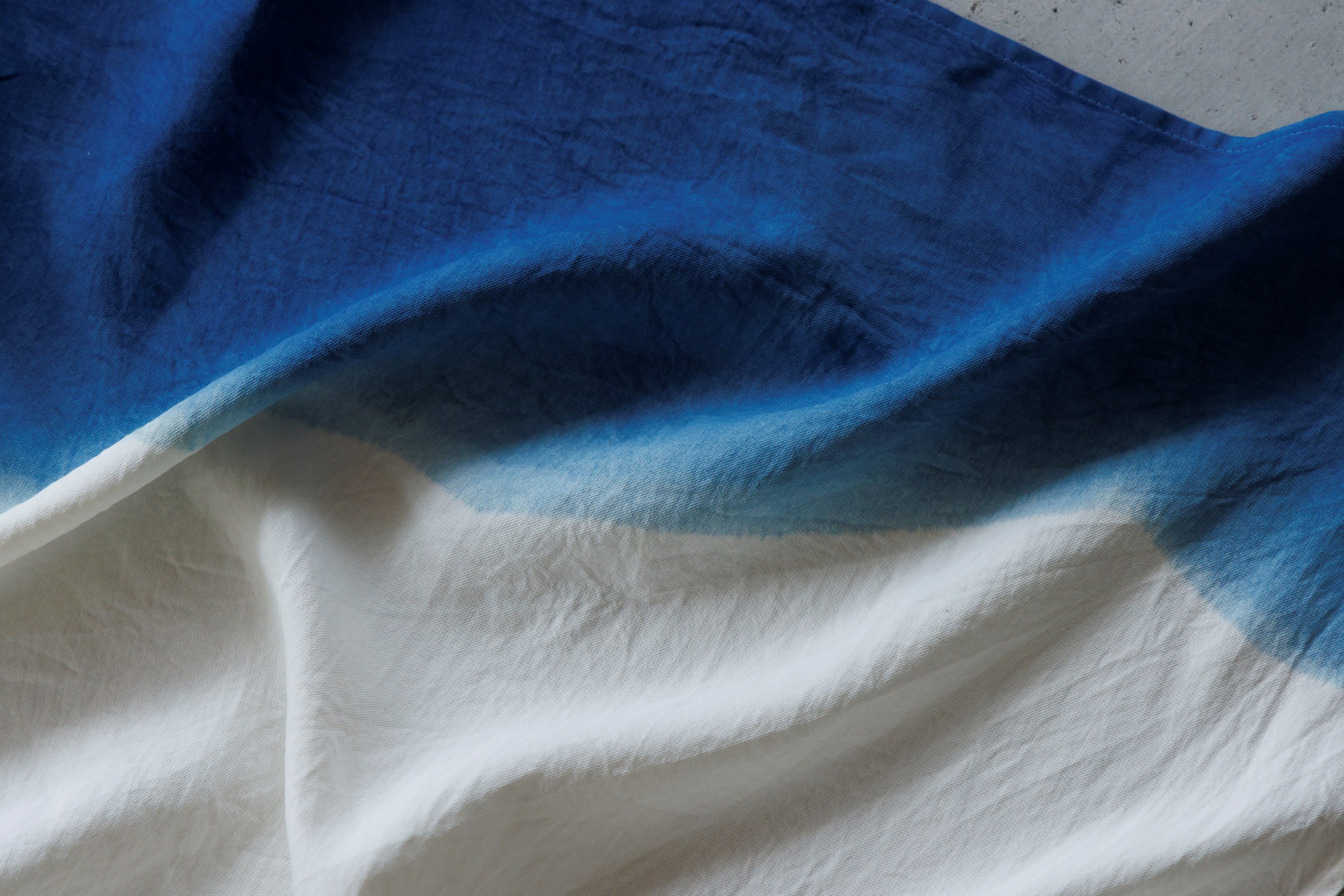

藍染の色は日本人の"粋"「ジャパンブルー」

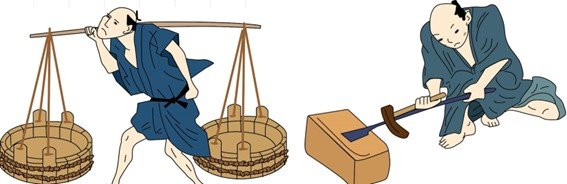

藍染めが最も盛んだったのは江戸時代。

日本に来た外国人が「この国の人はみな美しい蒼い服を着ている」と感嘆した、と伝えられるほど藍は日本人を象徴する色のひとつです。

藍染というと、剣道とか武士の人が着ているイメージがある方もいると思うのですが、しいていうなら「町人のための藍染め」といえるかもしれません。

江戸後期、町人たちが経済的に自立し始めたころ、武士に対しての強い対抗意識から、自らの生き方を「粋」という美意識にあてはめ、藍色を愛用し始めたといわれています。

町人の人たちは当初は藍色を好まなかったようですが、江戸幕府が奢侈禁止令(しゃしきんしれい)を出し、町人が赤や黄色の派手な着物を着ることを禁じたため、規制対象外の藍を好まざるをえなくなったのです。

その結果、町には多くの「青屋」「紺屋(こうや)」と呼ばれる染物屋が登場。着物や風呂敷、暖簾などさまざまなものを藍染めするようになりました。

悪霊から身を守る?勝ちのおまじない?

日本では卑弥呼の時代から山藍による藍摺(あいずり=山藍の葉をこすりつける染色法)が存在していて、悪霊から身を守る神聖な色と考えられていました。

その後時代を経て徐々に流行する色合いも名前も変化。平安時代後期になると、武家社会を象徴するような重厚な色合いになっていきます。

このころの藍染めの色は黒に近いような藍色で「搗色(かちいろ)」と名付けられ、勝ちに通ずるための縁起をかついでいたといわれています。

害虫から身を守る。保温効果も

藍は丈夫で汚れが目立たず強いにおいを発するため、マムシや害虫から身を守ってくれるという利点もあり、藍染木綿は洗えば洗うほど色がさえ、保温効果があったため、江戸時代では大工、左官、職人たちの労働着としても普及しました。

やがて商家の暖簾や風呂敷、布団、ざぶとん、てぬぐいなど幅広く愛用されるようになったといわれています。

藍染めの藍は、環境にも肌にもいい

私たちの師匠である福井県勝山市在住の石川雅夫先生は、娘さんのアトピー性皮膚炎を治すために県外から移住し藍の研究を始め、現在も自然豊かな山間で完全自給自足の生活をされています。

先生がいつもおっしゃるのは「藍は体にも、環境にも、肌にもいい」ということです。

藍に含まれる抗菌作用のある成分「トリプタンスリン」や、藍の微生物が生地に含まれる化学的な物質から守ってくれる、など理由もさまざまあるようですが、私たちは文化的にも効能的にも素晴らしいこの藍について、数年前から石川先生から学び、技術の習得に力を入れています。

藍は生きた染料。微生物がいてお酒も大好き!

藍染の原料である蓼藍(たであい)を乾燥させた葉にむしろをかけ、水を与えて発酵させたのが藍の原料「すくも」。このすくもに含まれる色素を、水に溶ける形に還元する作業が「藍建て(あいだて)」です。

現在は科学的に合成した色素を使って還元剤で色素を抽出して染めたものがほとんどですが、石川さんは古くから伝わる自然の発酵による藍染の技術を忠実に守っています。

発酵には数週間かかり、石川さんが液の温度を一定に管理し、毎日藍をかくはんして、発酵を促します。味噌やお酒と同じで藍には微生物がいて生きているんですね。

ですので、実際に日本酒を飲ませたりする作家さんもたくさんいるようです。酒蔵でもお酒に音楽を聞かせたりしている話はよく聞きますよね。

発酵が進むと泡立ちます。これが「藍の華」で、染色の準備ができたという証拠。藍液は、赤みがかった濃い茶色をしていますが、液を繊細に染み込ませたあと、空気に触れさせると酸化が起こり、あの鮮やかな藍色が生まれます。

藍を育ててみる

昨年は蓼藍(たであい)をゼロから育て、染料にするという活動にも挑戦。

最初は見事に枯れてしまいましたが、何度も挑戦して半年ほどで成功し、少量でしたが染料化まで完遂することができました。

「こんなにも豊かな色が植物から生まれるなんて」と、染めるたびに毎回、驚きと感動につつまれます。美しい水が豊富にある福井で、今後も藍染めについて学び続けたいと思います。